全球电动汽车展望第8期:电动汽车智能充电

来源:岭南论坛 时间:2023-02-18

随着电动汽车的部署越来越多,电力系统能否应对日益增长的电力供应和充电设施需求同样受到关注。

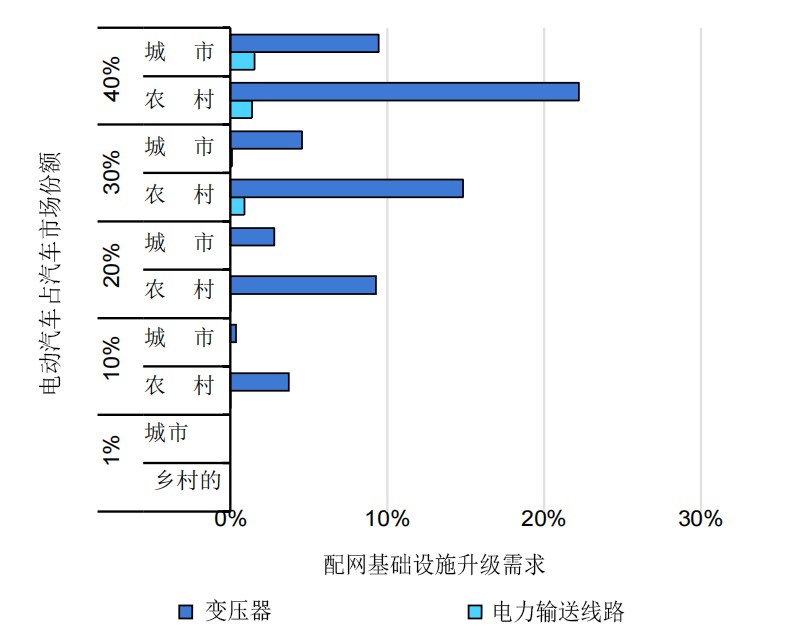

(图来源:国际能源署《2022年全球电动汽车展望》)

从上图可以看出,不同的电动汽车存量百分比,在城市和农村的配网基础设施的需求呈现不同态势,而根据国际能源署预测,至2030年大多数地区电动汽车占汽车总规模的比例在10%-20%之间,在欧洲、中国、北美地区的大多数地区,现有电网能够满足电动汽车增长带来的电力需求。

德国针对电动汽车需求增长的配电网升级要求开展了模拟研究,其结果表明在电动汽车规模涨至20%之前,对电网的升级改造需求相对较小,其规模超过20%后,对配电网的设备要求变得明显,尤其是在农村地区该变化更加凸显。

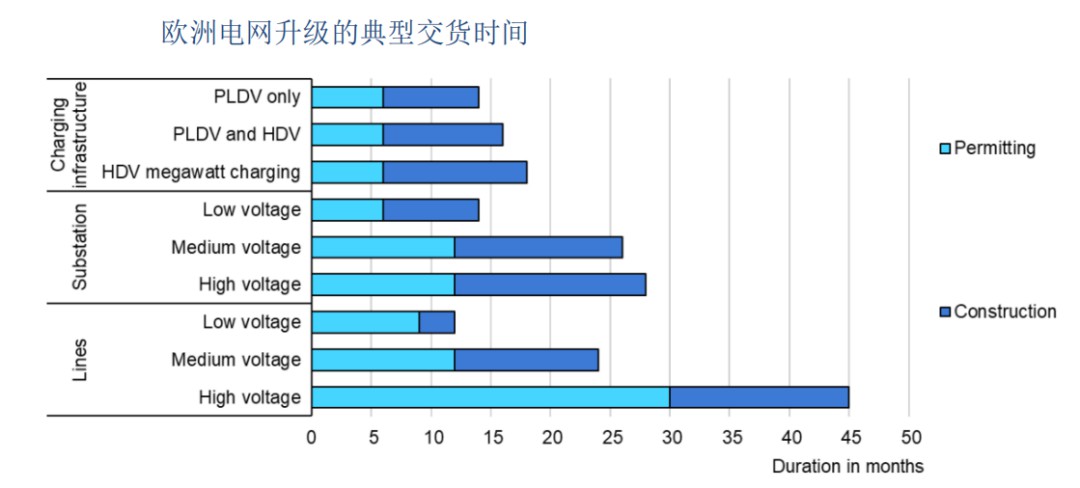

(图来源:国际能源署《2022年全球电动汽车展望》)

升级改造电网是一项复杂的任务,涉及到大量的规划、审批、采购建设等步骤,往往由于组织庞大而导致效率低下,在欧洲总建设时长有可能超过四年。鉴此情形,提前规划或加快审批速度以满足后期不断增长的负荷曲线显得尤为重要。

此外,不协调的电动汽车充电时段,有可能会对电力供应网络带来额外压力,导致电力峰值资源的额外投资。如果能对电动汽车充电系统进行智能化的管理,则不但可以降低对电网峰值资源重新投资的需求,而且可以提供有助于平抑电网高峰负荷的潜力。

目前智能充电的技术路线主要分为三类。

非高峰充电:使用分时电价等机制来激励用户在非高峰时段或可再生能源发电过剩时充电。

单向管理充电:通过适当的价格调整和电力系统需求调节来控制和优化充电时间、充电功率等。

双向管理或车辆到电网(V2G):电动汽车作为分布式能源存储,在发电资源过剩的时候动态充电,在电网用户负荷高时使车辆反向为电网提供电力。

三种类型的基本逻辑都是电力汽车消费者利用灵活性选项来管理自己的电力消费,目前阻碍智能充电发展的主要原因包括配网的数据透明度和清晰度不足、缺乏大规模的需求响应技术支撑智能调度、市场化的政策和框架不足等。根据国际能源署预计,若2050年全球能源消费要实现净零排放,电网的灵活性需要在这之前翻两番,而电动汽车及其电池,可以为电力系统提供巨大的灵活性,以促进能源转型。