岭南半月谈 丨李黎:古代海上丝绸之路与岭南文化

来源:岭南论坛 时间:2023-03-10

导 读

岭南半月谈是岭南论坛的一个子项目,以小型座谈会形式举行,每半月邀请一位业界专家,向听众们介绍某个行业或领域的发展情况及趋势,其中的机遇和挑战,引导、帮助从业人员加深行业了解,促进参会人员共商发展机遇,也可以对自身职业发展形成较为清晰的规划。

2023年3月9日,岭南半月谈“文化艺术系列”第六期在广州市荔湾区举行,本期活动由岭南论坛联合广州市荔湾区文广旅体局主办,广州市荔湾区文化馆和广州十三行博物馆联合承办。广东省人民政府参事、广东省粤港澳合作促进会副会长、广东省“海上丝绸之路”重点实验室副主任李黎女士应邀发表了“粤艺大讲堂——海上丝绸之路与岭南文化”的主题分享。

一、岭南文化的形成

岭南,是我国南方五岭以南地区的概称,大致包括广东、广西、海南和云南省东部、福建省西南部的部分地区。岭南文化特点为多元、务实、开放、兼容、创新,采中原之精粹,纳四海之新风,融汇升华,自成宗系,在中华大文化之林独树一帜,对岭南地区乃至全国的经济、社会发展起着积极的推动作用,是中华民族灿烂文化中最具特色和活力的地域文化之一。

秦始皇在一统六国之后,南征百越之君,派大军收复南粤,将百越地区纳入了秦朝版图,尽管当时这片地区尚未被称为岭南,但这是岭南构建进程的开始。公元前214年,秦始皇派任嚣在五岭以南设立并掌管南海郡、桂林郡、象郡,岭南真正意义上建立,秦越两家一笑泯恩仇,共建岭南美好明天。

任嚣在今广州市仓边路附近修筑番禺城,史称“任嚣城”,开启了广州筑城之始。任嚣去世后,赵佗秦朝灭亡、汉朝建立之际,趁机扩大任嚣城,建立南越国。赵佗“合辑百越”,引入中原先进技术和文化,引导岭南地区平稳迈向农耕文明,并与海洋文明接轨,在开启岭南文明的千年辉煌的同时,为海上丝绸之路的形成奠定了基础。

二、古代中国海上丝绸之路的形成与发展

古代海上丝绸之路是古代中国和外国交通贸易和文化交往的海上通道,主要以南海为中心,所以又称南海丝绸之路。古代海上丝绸之路的形成不是一蹴而就的,而是经历了一个极为漫长的发展过程。海上丝绸之路萌芽于商周时期,发展于春秋战国时期,在秦汉时期初具雏形,在唐宋时期进入繁华阶段,并在明清达到鼎盛,并向盛极而衰的方向转变。

海上丝绸之路有东海、南海两条航线,主要以南海航线为中心,从广州出发经中南半岛和南海诸国,穿过印度洋进去红海,抵达东非和欧洲。南海航线途径100多个国家和地区,成为了中国对外贸易和文化交流的海上大通道。

三、古代海上丝绸之路的辉煌与转变

梁启超将中国历史划分为“中国之中国”、“亚洲之中国”和“世界之中国”三个阶段。“中国的中国”,是指中国的先秦史。“亚洲之中国” 是从秦统一后至清代乾隆末年,中华民族与亚洲各民族相互交流并不断融合。“世界之中国”的阶段,是为近世史。自乾隆末年至当时,这是中华民族以及亚洲各民族开始与西方民族交流并产生激烈竞争之时代,由此开始,中国成为世界的一部分。

清顺治十三年(1656)朝廷颁布禁海令,但广东海上贸易禁而不绝。康熙二十三年(1684)取消海禁设立粤海关,拉开了十三行辉煌历史的序幕。开海贸易给向往与中国通商的西方国家带来了无限商机。英国、法国、荷兰、瑞典、美国等国家的商船相继来到中国进行贸易。

广州十三行位于广州城西珠江边,是“世界之中国”最重要的基地,代表东西方文化交融法人盛世。清代在此设置洋行、外国商馆经营进出口贸易。尤其在广州对欧美一口通商后,全国所有的进出口商品都集中在十三行进行交易。

开海贸易的同时,朝廷重视招揽西学之士,广州逐渐成为中外关系通道、东西文化窗口,是东学西传、西学东渐的前沿地,在中国与世界的经济文化交流中占据了重要地位。十三行的贸易客观上也促进了西方哲学、西医西药、西洋绘画、新闻报业、科学技术等在中国的传播,推动中国近代人文社会的发展。

19世纪以后,资本主义国家殖民扩张政策与清朝闭关锁国政策的矛盾日益加剧。1840年,英国发动了侵略中国的第一次鸦片战争,十三行商人与清政府共同进退,为抵御英国的侵略作出贡献。1842年,中英签订中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》,清政府实行广州对欧美一口通商的贸易体制从此终结,结束了十三行对欧美海上贸易的经营特权。第二次鸦片战争中,十三行商馆区被战火烧毁。

四、海上丝路文明的延续

作为海上丝绸之路和岭南文化交汇的中心,十三行对于中国乃至世界的影响都极其深远。历史造就了十三行,十三行也创造了历史。在许多国家的博物馆、艺术馆、档案馆和图书馆内,珍藏着大量有关十三行的文物、档案、文献等。

十三行的历史展现了岭南人诚信务实、开拓包容、敢为人先的精神。1951年,在十三行遗址(今广州文化公园)举办的“华南土特产展览交流大会”成为了“中国进出口商品交易会”的先身。如今的十三行路仍是广州城西一条热闹的商业街。

当下,中国正在积极推进与东盟及世界各国共建21世纪海上丝绸之路的重大战略,历史上曾创下的海洋经济观念、和谐共荣意识、多元共生意愿,将为国家发展战略再次提供丰厚的历史基础。“友善、包容、互惠、共生、坚韧”的海上丝绸之路的文化内涵,对于建设21世纪海上丝绸之路,对于中国与世界更深层次的互动,无疑具有深刻的启迪和极其重要的当代意义。

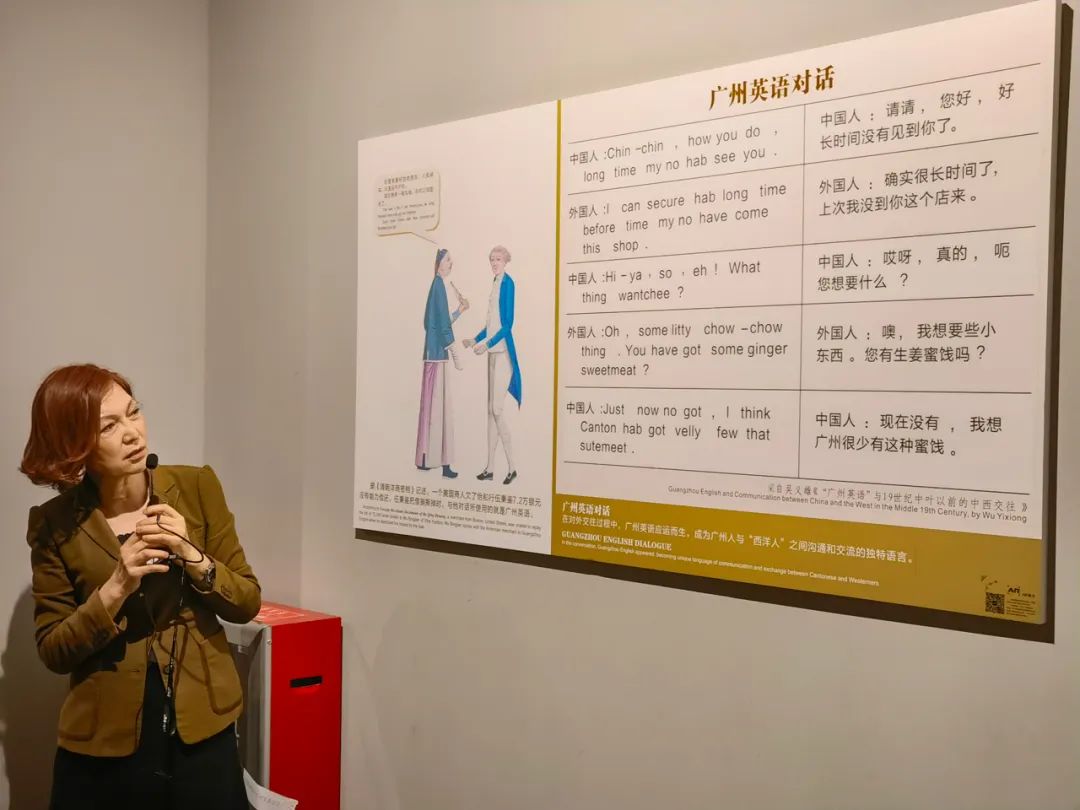

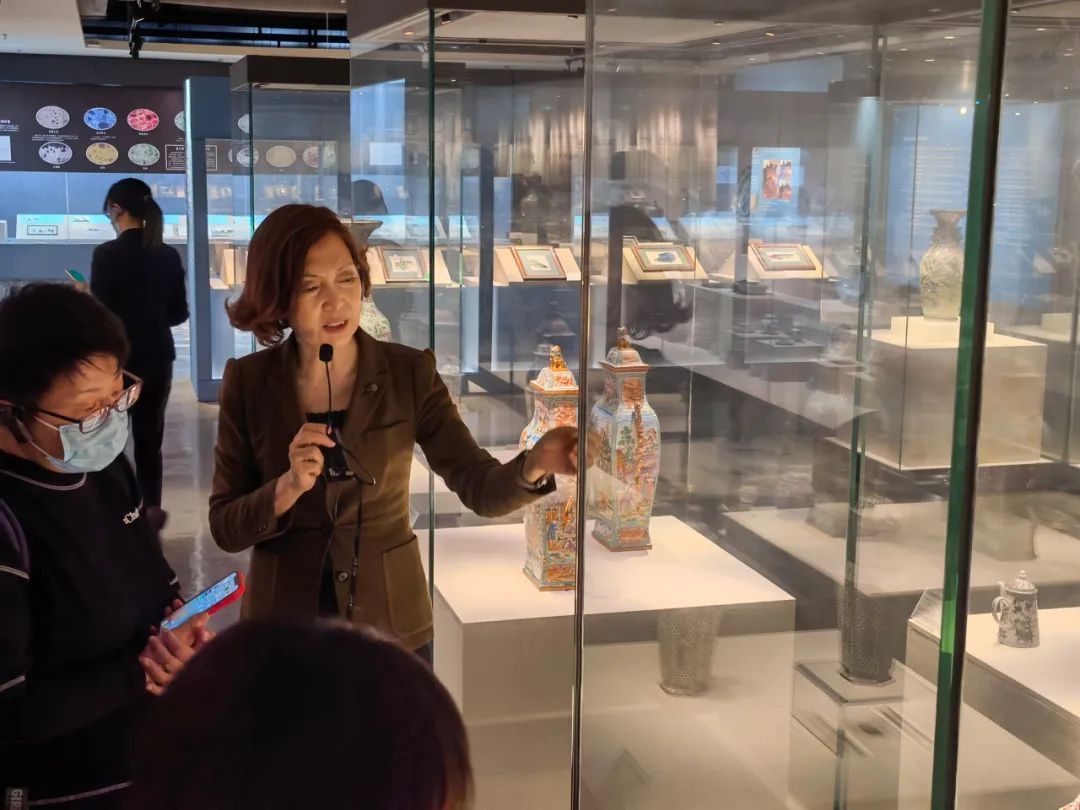

分享结束后,李黎女士带领参会人员参观了广州十三行博物馆。十三行博物馆中的广州彩瓷、通草画、广绣、象牙器、外销扇、五常家具、银器、珐琅器、玻璃画、水彩画、油画、漆器等,涵盖了清代广州的主要外销工艺品,展现了广州人民的勤劳、智慧及才华。李黎女士为大家详细介绍了这些海内外遗存文物的历史背景、材质、制作工艺、特点和价值,对贸易发展史、广州商人群体、东学西传和西学东渐等历史事件如数家珍,生动展现了十三行从辉煌到终结的近百年历史的景况,让参会人员获益良多。

十三行博物馆上百件珍贵藏品见证了清代广州的贸易繁荣、城市活力和市井百姓的生活风貌。习总书记说过,要用绣花的功夫进行老城市微改造让城市留下记忆,让人们记住乡愁让老城市焕发的新活力。历史是城市的灵魂,文化是城市的名片。十三行博物馆对海上丝绸之路和岭南文化的保护和传承是“绣花”功夫成于细、贵在精、重在恒的精髓体现,既彰显一方情怀、传承历史文脉,同时也为创新文化产品供给、培育城市文化发展提供了新动能。